|

|

|

|

Bis in das 11. und 12. Jahrhundert hinein waren die nördlichen Elbslawen von heidnischen Kulten dominiert.

Während zunächst Heilige Haine und Gewässer als Kultorte verehrt wurden, bildeten sich im 10. und 11. Jahrhundert allmählich ein Priestertum und Kultstätten heraus, die oft auch überregionale Bedeutung hatten. Beispiele sind hier die Tempelburgen in Kap Arkona (Rügen) und Rhetra. Wichtige slawische Gottheiten waren Radegast und Triglaw. Die Götter der Götterwelt anderer slawischer Völker existierten auch hier, jedoch bildeten sich stärker als anderswo Stammesgottheiten heraus.

Während zunächst Heilige Haine und Gewässer als Kultorte verehrt wurden, bildeten sich im 10. und 11. Jahrhundert allmählich ein Priestertum und Kultstätten heraus, die oft auch überregionale Bedeutung hatten. Beispiele sind hier die Tempelburgen in Kap Arkona (Rügen) und Rhetra. Wichtige slawische Gottheiten waren Radegast und Triglaw. Die Götter der Götterwelt anderer slawischer Völker existierten auch hier, jedoch bildeten sich stärker als anderswo Stammesgottheiten heraus.

Die Religion der Slawen diente vor allem dem Schutz der Identität, der alther-gebrachten Lebensweise und Vorstellungswelt. Gute und böse Kräfte offenbaren sich kämpfend in der Natur, zeigen sich als Belebung und Zerstörung. Ihre Verkörperung finden sie als gute, lichterfüllte Gottheit, oder in einem finsteren, lichtlosen göttlichen Wesen, das sich meist als mächtiger erweist als das Lichtwesen und Furcht und Schrecken verbreitet. Hoffnung auf den Sieg des Guten, des Besseren wird nicht ausgeprägt. Entwicklung und Veränderung werden nicht zu Bewusstseinsinhalten.

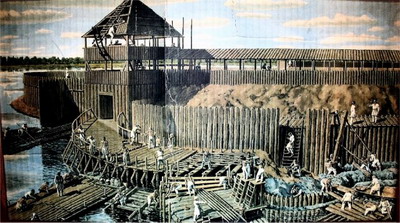

Zu den mächtigsten Göttern der Ostseeslawen wurden Radegast und Swantewit. Radegast war ursprünglich nur Stammesgott der Redarier, Swantewit Stammesgott der Ranen, der Bewohner von Rügen. Mittelpunkte dieser Göttermacht waren das Radegast-Heiligtum von Rethra auf einer Insel im Tollensesee und das Heiligtum in Arkona. Da diese Heiligtümer naturgemäß das besondere Interesse der frühen christlichen Missionare fanden, wurden Eindrücke und Vorstellungen dieser Welt festgehalten und überliefert, wenn auch meist aus dem Blickwinkel der Konfrontation. Sitz des Radegast war eine besonders starke Burg, geschützt durch Wasser und Sümpfe, im Wald völlig versteckt, erreichbar nur für

Eingeweihte. Nur kultisch Befugte durften die hölzerne Brücke zum Heiligtum, das noch zusätzlich von einer dreieckigen Burg abgeschirmt wurde, passieren, sei es mit Opfern als Ausdruck der Devotion oder mit Fragen und dem Versprechen absoluter Unterwerfung unter die orakelhafte Antwort. Die Außenwände des Tempels waren mit holzgeschnitzten Götterbildern bedeckt, nicht als Schmuck, sondern zur Abwehr feindlicher Kräfte, die keinen Zugang zum goldenen Bild des Radegast finden sollten. Seine Skulptur war nach Art eines Pantheons von vielen Götterbildern umgeben.

Radegast kann als die eigentliche Verkörperung des siegreichen Lichtgottes, gelten, des Garanten für die Einheit der slawischen Stämme, die sein Bild auf Kriegsfahnen und Schilden dem Heer vorantragen ließen.

Kultisches Attribut des Radegast war ein lebendes weißes Pferd (siehe Niklot), das ständig im Heiligtum gehalten wurde.

Das von Saxo Grammaticus als riesig geschilderte hölzerne Standbild des Swantewit im Arkona-Heiligtum hatte vier Köpfe, die in die vier Himmelsrichtungen gewandt waren und somit absolute Machtfülle und auch kosmische Vorstellungen symbolisierten. Der Name des Swantewit war so tief ins Bewusstsein der Ostseeslawen eingeprägt, dass kluge christliche Missionare sich später dazu entschlossen, ihn als Sanctus Vitus, einen altchristlichen römischen Märtyrer, weiterleben zu lassen.

In Rethra und Arkona wurde die Identität der Ostseeslawen am sorgfältigsten und längsten bewahrt, gehütet und verteidigt. Hier hielt sich der Widerstand gegen das lebhaft vordrängende Christentum am hartnäckigsten, geschürt und belebt von einer mächtigen, einflussreichen Priesterschaft.